糖尿病と診断されたら知っておきたい「大腸がん」との深い関係|専門医がエビデンスで解説

本記事にはアフィリエイト広告を利用しています

はじめに

「糖尿病です」

医師からそう告げられた時、多くの方が将来への不安を感じるのではないでしょうか。「食事制限が大変そう」「インスリン注射が必要になるかも」「合併症が怖い」…。様々な思いが頭をよぎることでしょう。特に、腎症が進行して透析が必要になる事態は、なんとしても避けたいとお考えのはずです。

しかし、糖尿病がもたらすリスクは、実はそれだけではありません。近年、糖尿病と「がん」の間に、見過ごすことのできない深い関連があることが、多くの研究によって明らかになってきました。中でも、日本人のがん死亡数で上位を占める「大腸がん」は、糖尿病の人が特に注意すべきがんの一つなのです。

大腸がんとは?

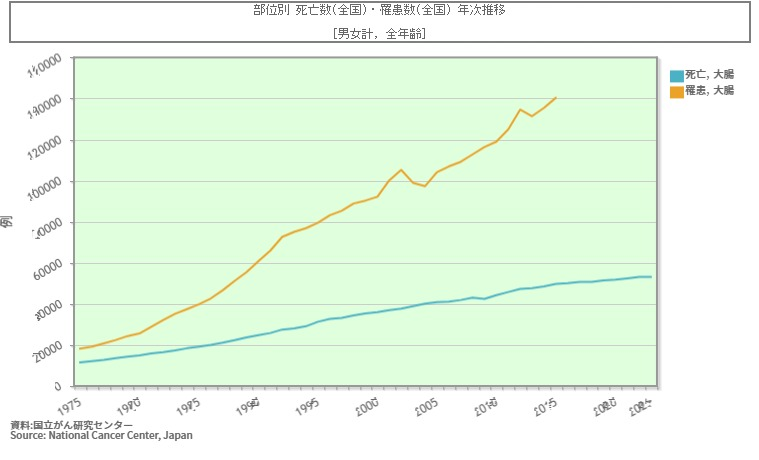

国立がん研究センター がん情報サービス「がん統計」より引用

本題に入る前に、まず「大腸がん」そのものについて簡単におさらいしましょう。大腸がんは、長さ約1.5〜2mの臓器である大腸(結腸と直腸)に発生するがんです。その多くは、大腸の粘膜にできる「ポリープ」という良性のイボが、時間をかけてがん化することで発生します。

そして、この大腸がんは、現代の日本人にとって決して他人事ではありません。国立がん研究センターの最新の統計(2019年)によると、大腸がんはすべてのがんの中で罹患数(新たにがんと診断される人の数)が男女合計で第1位となっています。死亡数においても、女性では第1位、男性では肺がん、胃がんに次いで第3位と非常に高い順位を占めており、私たちの命を脅かす大きな原因の一つなのです。

大腸がんの最も注意すべき特徴は、「初期には自覚症状がほとんどない」ことです。

「症状がないから大腸がんの心配がない」は明確に誤りです。

大腸がんの症状

がんが知らないうちに進行し、気づいた時には手遅れになってしまうケースも少なくありません。進行した場合の症状としては、以下のようなものが挙げられます。

- 血便(便に血が混じる、便器が赤くなる)

- 便秘と下痢を繰り返す

- 便が細くなる

- お腹が張る、腹痛がある

- 貧血、体重減少

しかし、逆に言えば、大腸がんは「早期発見・早期治療で治りやすいがん」でもあります。ポリープの段階や、がんが粘膜内にとどまっている早期のステージで発見できれば、内視鏡手術などで体に負担なく切除でき、90%以上が治癒すると言われています。

症状がないからこそ、定期的な検診が何よりも重要になる。まずはこの点をしっかりと心に留めておいてください。

なぜ?糖尿病が大腸がんのリスクを高める3つの理由

「血糖値が高いことと、大腸がんがどうして関係あるの?」と不思議に思うかもしれません。その関係は、偶然ではありません。糖尿病の体の中で起きている「3つの状態」が、大腸がんの発生や成長に深く関わっていると考えられています。

1. 高血糖:がん細胞の「エネルギー源」

まず、最も直接的な理由が「高血糖」です。血液中のブドウ糖が過剰な状態が続くと、がん細胞にとって格好のエネルギー源となります。がん細胞は正常な細胞よりも多くのブドウ糖を消費して増殖する性質があります1。つまり、高血糖の状態は、がん細胞にたっぷりと栄養を与え、その成長を助けてしまう可能性があるのです。

2. 高インスリン血症:がん細胞の「成長スイッチ」

次に、「高インスリン血症」が挙げられます。2型糖尿病の初期や、インスリンが効きにくくなる「インスリン抵抗性」の状態では、体はなんとか血糖値を下げようとして、膵臓からインスリンを過剰に分泌します。この状態が高インスリン血症です。

実はインスリンには、血糖値を下げる以外にも、細胞の増殖を促す働きがあります。インスリンそのものや、インスリンに似た「IGF-1(インスリン様成長因子-1)」という物質が、がん細胞の表面にある受け皿(受容体)と結合すると、細胞増殖のスイッチが入ってしまいます2。これが、がんの発生や進行を促進する一因と考えられています。

3. 慢性炎症と酸化ストレス:がんが発生しやすい「土壌」

最後に、糖尿病の患者さんの体内では、軽い「炎症」が慢性的に続いていることが分かっています。高血糖やインスリン抵抗性は、体内で炎症を引き起こす物質(炎症性サイトカイン)の産生を促します。また、細胞にダメージを与える「酸化ストレス」も高まります。

このような慢性的な炎症や酸化ストレスは、細胞の遺伝子を傷つけ、がんの発生しやすい不安定な「土壌」を作り出してしまいます3。正常な細胞ががん細胞へと変化する最初のきっかけを与えたり、できてしまったがん細胞の成長を後押ししたりするのです。

エビデンスが示す「糖尿病」と「大腸がん」の確かな関連

これまで述べたメカニズムは、単なる仮説ではありません。世界中の多くの研究によって、その関連性が裏付けられています。ここでは、代表的な研究結果をいくつかご紹介します。

エビデンス1:糖尿病患者の大腸がんリスクは1.3倍高い

2005年に発表された、日本人を対象とした大規模な追跡調査研究では、糖尿病の男性は大腸がんになるリスクが約1.4倍高いという結果が示されました4。さらに、世界中の41の研究を統合して解析したメタアナリシスという手法を用いた研究では、2型糖尿病の人はそうでない人と比較して、大腸がんになるリスクが約30%(1.3倍)高いことが結論づけられています5。これは人種や性別を問わない、非常に信頼性の高いデータです。

エビデンス2:血糖コントロールの状態がリスクを左右する

では、糖尿病であれば誰もが同じようにリスクが高いのでしょうか。答えは「いいえ」です。血糖コントロールの状態が大きく影響します。台湾で行われた研究では、血糖コントロールの指標であるHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)の値が高いほど、大腸がんのリスクも上昇することが示されました6。つまり、血糖値を良好に保つことが、がん予防にも直結するのです。

エビデンス3:治療薬がリスクを下げる可能性も

希望の持てるデータもあります。糖尿病の治療薬として広く使われている「メトホルミン」を服用している患者さんでは、がんの発生率が低いという報告が相次いでいます。メトホルミンは、インスリン抵抗性を改善し、高インスリン血症を是正する作用があります。これが、がん細胞の増殖を抑制する方向に働くのではないかと考えられています7。もちろん、がん予防のためだけにメトホルミンを飲むべきではありません。しかし、主治医の指示に従って適切に糖尿病治療を続けることが、結果的にがんのリスク低減にも繋がる可能性を示唆しています。

大腸がん予防のために―今日からできる5つのアクション

糖尿病と大腸がんの関連を知って、不安が大きくなったかもしれません。しかし、大切なのはここからです。リスクを知った上で、正しく対策を講じれば、未来は大きく変えられます。透析やがんを回避するために、今日からできる5つのアクションをご紹介します。

1. 血糖コントロールを徹底する

何よりもまず、基本に立ち返りましょう。食事療法、運動療法、そして必要であれば薬物療法を組み合わせて、良好な血糖コントロールを目指します。主治医と相談し、ご自身のHbA1cの目標値を明確に設定してください。一般的には7.0%未満が一つの目安です。血糖値を安定させることが、高血糖や高インスリン血症を改善し、がんの発生する土壌を取り除く第一歩です。

2. 大腸がん検診を必ず受ける

糖尿病の人は、一般の人以上に大腸がん検診の重要性が高まります。日本では40歳以上を対象に、便潜血検査が推奨されています。これは、便に混じった目に見えない血液を検出する簡単な検査です。陽性になった場合は、必ず大腸内視鏡(大腸カメラ)による精密検査を受けてください。大腸がんは、早期の段階で発見すれば、多くが内視鏡で切除でき、完治が可能です。怖がらず、ご自身の体を守るために、定期的な検診を受けましょう。なお便潜血検査は病院にいかなくても受けることができます👇

| 大腸がん 検査キット 自宅 早期発見 ガン 検査セット 健診 健康 【コンビニ受取対応商品】【送料無料】 価格:3,300円(税込、送料無料) (2025/9/13時点) 楽天で購入 |

40歳以上は、1年に1回は便潜血検査を必ず行いましょう

3. 食生活を見直す

血糖コントロールと大腸がん予防、両方に効果的な食事を心がけましょう。

- 食物繊維を増やす: 野菜、きのこ、海藻、全粒穀物などを積極的に摂りましょう。食物繊維は便通を改善し、腸内の有害物質を排出する助けになります。

- 赤肉・加工肉を控える: 牛肉や豚肉などの赤肉や、ハム、ソーセージなどの加工肉の摂取が多いと、大腸がんのリスクが高まることが知られています[8]。魚や大豆製品、鶏肉などを中心にするのがお勧めです。

- バランスの良い食事を: 特定の食品に偏らず、多様な食材から栄養を摂ることが大切です。

4. 適度な運動を習慣にする

ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動は、インスリン抵抗性を改善し、血糖コントロールを助けます。また、肥満の解消にも繋がります。肥満自体も大腸がんの独立したリスク因子です。まずは「1日10分多く歩く」ことからでも構いません。無理なく続けられる運動を見つけて、習慣にしましょう。

散歩などの有酸素運動と、筋力トレーニングなどの無酸素運動を組み合わせることで、がんの発生を抑制できる可能性が報告されています。

5. 禁煙と節酒を心がける

喫煙と過度な飲酒は、大腸がんを含む多くのがんのリスクを高めることが確実視されています。糖尿病の管理においても、喫煙は血管を傷つけ、合併症を進行させる大きな原因となります。禁煙は、ご自身の健康のためにできる最も重要な投資の一つです。アルコールも適量を守り、休肝日を設けるようにしましょう。

結語

糖尿病と大腸がん。この二つの病気には、高血糖、高インスリン血症、慢性炎症という共通の土台があることをご理解いただけたかと思います。

しかし、これは決して「糖尿病になったら、がんになる運命だ」という話ではありません。むしろ逆です。糖尿病の治療のために行う血糖コントロール、食事や運動習慣の見直しは、そのまま大腸がんの予防策にもなるのです。

糖尿病と診断されたことは、これまでの生活習慣を見直し、ご自身の体と真剣に向き合うための重要な「きっかけ」です。主治医や管理栄養士などの専門家とよく相談しながら、一つひとつ着実に行動を重ねていけば、腎症の進行を食い止め透析を回避できるだけでなく、がんのリスクも確実に下げることができます。

正しい知識を力に変えて、より健康で安心な毎日を目指していきましょう。

参考文献

- Science. 1956 Feb 24;123(3191):309-14.

- J Mammary Gland Biol Neoplasia. 2008 Dec;13(4):381-406.

- Cell. 2010 Mar 19;140(6):883-99.

- J Natl Cancer Inst. 2005 Nov 16;97(22):1679-87.

- J Natl Cancer Inst. 2005 Nov 16;97(22):1679-87.

- Eur J Cancer Prev. 2014 Mar;23(2):134-40.

- BMJ. 2005 Jun 4;330(7503):1304-5.

関連記事

- 糖尿病とコレステロール

- 脂肪肝とは?糖尿病と脂肪肝のかかわり

- 【医師監修】糖尿病でも安心!1週間の食事メニュー例と続けるコツ

- 【専門医が解説】コーヒーは糖尿病の味方?最新研究が示す驚きの効果と正しい飲み方

- HbA1cってなに?数値の意味と注意点

この記事を書いた人

都内の総合病院で糖尿病や内分泌疾患を専門に診療している医師です。総合内科専門医/糖尿病専門医/内分泌代謝科専門医/医学博士。年間2000人以上の糖尿病患者さんを診察しながら、学会発表や研究活動も行っています。このブログでは、日々の診療で感じた「患者さんが本当に知りたいこと」「わかりづらい医療情報をわかりやすく伝えること」を大切にしています。正しい知識を知ることが、安心への第一歩になりますように。

【免責事項】本記事にはアフィリエイト広告を利用しています。

紹介している商品は疾病の診断・治療・予防を目的としたものではなく、効果を保証するものではありません。

使用にあたっては必ずご自身の体調や既往歴を考慮し、必要に応じて医師・薬剤師にご相談ください。