糖尿病の薬ってどうなってるの?あなたに合った治療を知るために

糖尿病と診断され、「薬を飲むことになりました」と言われて、不安になった方は少なくないはずです。「一生飲み続けるの?」「副作用は?」「そもそも、そんなに悪いの?」と、頭に浮かぶ疑問は尽きないでしょう。

しかし、糖尿病治療薬は単なる血糖値を下げる道具ではなく、あなたの体と人生を守るための“パートナー”なのです。

本記事では、糖尿病の薬について基礎から丁寧に解説しつつ、最新のエビデンスと専門医の視点から、あなたに合った治療の選び方について一緒に考えていきます。

糖尿病治療薬はなぜ必要なのか

糖尿病治療の目標は、単に血糖値を下げることではありません。最大の目的は、将来的な合併症~たとえば失明、腎不全、心筋梗塞、脳梗塞などを予防することにあります。

血糖値が高い状態が長く続くと、血管や神経が傷つき、こうした合併症が起きやすくなります。「生活習慣だけでなんとかしたい」という気持ちはもっともです。しかし、実際には生活習慣の改善だけで良好な血糖値を維持できる人は限られています。そして、多くの人が薬を併用することでより安全かつ安定した管理を実現しています。また、一部の糖尿病治療薬には合併症そのものを抑える可能性があることが報告されており、飲むこと自体に意味がある薬もあるのです。

糖尿病治療薬の種類と特徴

メトホルミン(ビグアナイド系)

最も広く使われている薬のひとつで以下の効果があります。

- 肝臓での糖新生を抑える(体内から湧き上がる糖を抑える)

- 各臓器でのインスリンの効きを良くする

- 腸からの糖の吸収を抑える

安全性が高く、まず最初に処方されることが多い薬ですが、以下の方は使用に注意が必要です。

- 腎機能の低下した患者さん

- 心不全の患者さん

- 重篤な肝障害のある患者さん

乳酸アシドーシスという副作用がありますが、正しく使えばそのリスクはかなり低減できるといわれています。

DPP-4阻害薬

インクレチンという消化管ホルモンの分解を抑え、インスリン分泌を促す薬です。低血糖のリスクが少なく、高齢者でも使いやすいのが特徴です。

- 食事に応じたインスリン分泌を促進する

- 低血糖リスクが低い

- 高齢者にも使いやすい

- 一般に副作用は少なく忍容性が高い

作用は比較的マイルドです。なので、ほかの薬剤と併用することが多いです。

SGLT2阻害薬

尿から余分な糖を排出することで血糖値を下げます。体重減少や心不全・腎機能保護といった「+α」の効果も注目されており、近年よく使われるようになっています。

- 尿中に糖を排泄させることで血糖を下げる

- 体重減少効果が期待できる(余分な糖のカロリー排出による)

- 心臓病、心不全の予防に有効1

- 腎機能の進行抑制作用がある1

- インスリン分泌に依存しないためインスリン分泌が乏しくても使える

- 低血糖を起こしにくい

- 副作用として尿路感染症や脱水、ケトアシドーシスに注意が必要

- 利尿作用により血圧が下がることがある

- 1日1回の内服

現在主流となっている薬剤のひとつ。しかし、過度な体重減少は高齢者ややせ型の人では気を付けないといけません。

GLP-1受容体作動薬

注射薬が主流ですが、食欲抑制・胃排出遅延・インスリン分泌促進など多面的な作用を持ち、体重減少効果もあります。一部は経口薬も登場しています。

- 食事に応じてインスリン分泌を促進し、血糖値を下げる

- グルカゴン分泌抑制・胃内容排出遅延・食欲抑制作用がある

- 体重減少効果が強い2

- 心血管疾患リスク低下が期待される3

- 低血糖は起こしにくい

- 多くが週1回または1日1回の皮下注射(経口薬もあり)

- 吐き気や嘔吐、便通異常などの消化器症状が起こることがある

現行の治療薬のなかでもっとも体重減少が期待できるタイプの薬剤です。しかし、SGLT2阻害薬同様に、過度な体重減少は高齢者ややせ型の人では気を付けないといけません。

イメグリミン

- ミトコンドリア機能改善作用を有し、インスリン分泌と感受性の両方に働く

- インスリン分泌促進+インスリン抵抗性改善

- メトホルミンと作用が似ているが、機序が異なる

- 低血糖のリスクが低い

- 副作用として胃腸症状(悪心・下痢)が一部報告あり

- 慢性腎臓病患者でも使いやすい

- 高齢者ややせ型の日本人にも適しているとされる

一番新しい経口血糖降下薬です。腎機能がある程度低下した患者さんにも使用できるのが大きな利点です。

インスリン製剤

「最終手段」と思われがちですが、決してそうではありません。特に初期からインスリン分泌が乏しいタイプ(例:1型糖尿病や若年発症の2型)では、早期からの導入が有効です。

その他の薬剤

そのほかに、SU薬(インスリン分泌促進)、α-GI(糖の吸収抑制)、チアゾリジン薬(インスリン抵抗性改善)なども使われます。ただ、最近は副作用などを考慮してやや控えめに使われる傾向です。

薬の選び方

薬剤選択の重要性

糖尿病専門医は、膵機能、合併症、年齢、生活スタイルなど多くの要素を総合的に判断し、最適な薬剤を選択します。薬には心血管・腎保護などの付加価値や副作用リスクもあるため、専門的知識と経験が必要です。自己判断や一般医の一律処方では不十分な場合も多く、専門医による個別化が安全かつ効果的な治療に直結します。

また、高齢者では低血糖のリスクをできる限り避けたいという観点から、作用が穏やかで安全性の高い薬が選ばれやすくなります。このように、薬の選択には「正解」はなく、「あなたにとって最も適した選択」が存在するのです。

専門医の目線から

糖尿病の治療薬はインスリンも含めるとおおよそ10種類ほどあります。そして、その中から薬剤を選択する方法はなんと1024通り。その組み合わせを全通り試すわけにもいきません。

では、糖尿病専門医は、どのように薬を選んでいるのでしょうか?

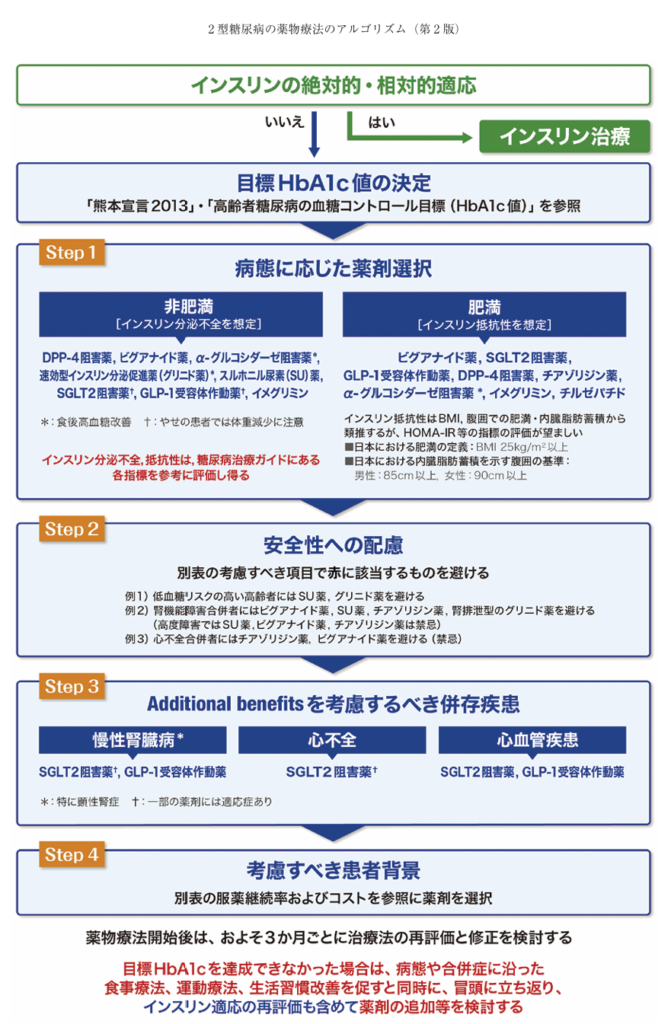

2022年、『2型糖尿病の薬物療法のアルゴリズム』が発表され、これを基に処方を決める専門医が多いです。

かなり専門的な内容ですが、ご興味のあるかたはこちらから。

ただ、最初に書いた通り膵機能、合併症、年齢、生活スタイルなど多くの要素を総合的に判断し、最適な薬剤を選択します。あくまでこのアルゴリズムは参考とされるものであり、絶対にこの通りになるというものではありません。

薬を使い始めた後のチェックポイント

治療は始めたら終わりではなく、むしろそこからがスタートです。まず、副作用が出ていないかを確認しましょう。とくにSGLT2阻害薬では尿路感染症、GLP-1作動薬では吐き気や便通の変化が起こることがあります。

また、薬が効果を発揮しているかどうか定期的な採血(HbA1cなど)で確認することが大切です。そして、治療の継続が負担に感じたら、必ず医師に相談してください。「薬を変える」「減らす」「一時中止する」という選択肢もあるからです。

結語

糖尿病治療薬にはたくさんの種類がありますが、重要なのは「あなたに合った薬を選ぶこと」。そのためには、自分の体の状態や生活をしっかり理解し、医師とともに納得のいく治療方針を選ぶことが大切です。

薬は「義務」ではなく「道具」です。無理なく続けられて、生活を守ってくれる薬と出会えること。それこそが、糖尿病との前向きな付き合い方の第一歩になるのです。

参考文献

- Zelniker TA, et al. SGLT2 inhibitors for primary and secondary prevention of cardiovascular and renal outcomes in type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis of cardiovascular outcome trials. Lancet. 2019;393:31-39.

- Wilding JPH, et al. Once-Weekly Semaglutide in Adults with Overweight or Obesity. N Engl J Med. 2021;384:989-1002.

- 窪田創太, 他. GLP-1受容体作動薬の大規模臨床試験,エビデンス. 糖尿病2021;65:531-535.

この記事を書いた人

都内の総合病院で糖尿病や内分泌疾患を専門に診療している医師です。総合内科専門医/糖尿病専門医/内分泌代謝科専門医/医学博士。年間2000人以上の糖尿病患者さんを診察しながら、学会発表や研究活動も行っています。このブログでは、日々の診療で感じた「患者さんが本当に知りたいこと」「わかりづらい医療情報をわかりやすく伝えること」を大切にしています。正しい知識を知ることが、安心への第一歩になりますように。

“糖尿病の薬ってどうなってるの?あなたに合った治療を知るために” に対して3件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。