HbA1c7%は危険?基準値と治療目安を専門医が解説

HbA1cの「7%」に込められた意味

健康診断や病院の検査で「HbA1cが7%ですね、糖尿病の疑いがあります」と言われたとします。でも何の症状もないし、困っていることもない。そもそもHbA1cとは何を示す値なのでしょうか。そして、その「7%」という数値は、果たして“まずい”のでしょうか?

解説:HbA1cとは何か? なぜ重要なのか?

HbA1c(ヘモグロビン・エーワンシー)とは、過去1~2ヶ月の平均的な血糖値を反映する指標で、糖尿病の診断や治療目標の決定に広く使われています。赤血球の中のヘモグロビンに糖がくっついた状態をHbA1cと呼び、この割合が高いほど血糖が高かった期間が長かったことを示します。

一般的に、健康な人のHbA1cは5.6%未満とされ、6.5%以上が糖尿病の診断基準のひとつとなっています。つまり「7%」という数値は、すでに糖尿病である可能性が高く、少なくとも血糖コントロールの目標値を意識すべき状態であるといえるのです。

エビデンス:HbA1cと合併症リスクの関係

では、HbA1cが7%という数値は、具体的にどのようなリスクを意味するのでしょうか。代表的な大規模研究をもとに見ていきましょう。

1. UKPDS(UK Prospective Diabetes Study)

2型糖尿病患者を対象にしたこの研究では、HbA1cが1%下がるごとに糖尿病合併症(網膜症、腎症、神経障害など)のリスクが約37%減少することが示されました1。

2. DCCT(Diabetes Control and Complications Trial)

1型糖尿病患者を対象としたこの研究でも、HbA1cの低下が網膜症などの合併症リスクを大きく減らすことが示されています2。

3. ACCORD試験

一方で、心血管イベントの多い高齢者を対象としたACCORD試験では、HbA1cを6.0%未満に強力に下げることがむしろ死亡リスクを上昇させる結果となりました3。この結果は、“下げすぎ”にも注意が必要であることを示しています。

4. 熊本スタディ

日本人において、HbA1c 6.9%未満、空腹時血糖110mg/dL未満、食後2時間血糖180mg/dL未満を達成することで、2型糖尿病における細小血管合併症の発症・進展を抑制できることが示されました4。

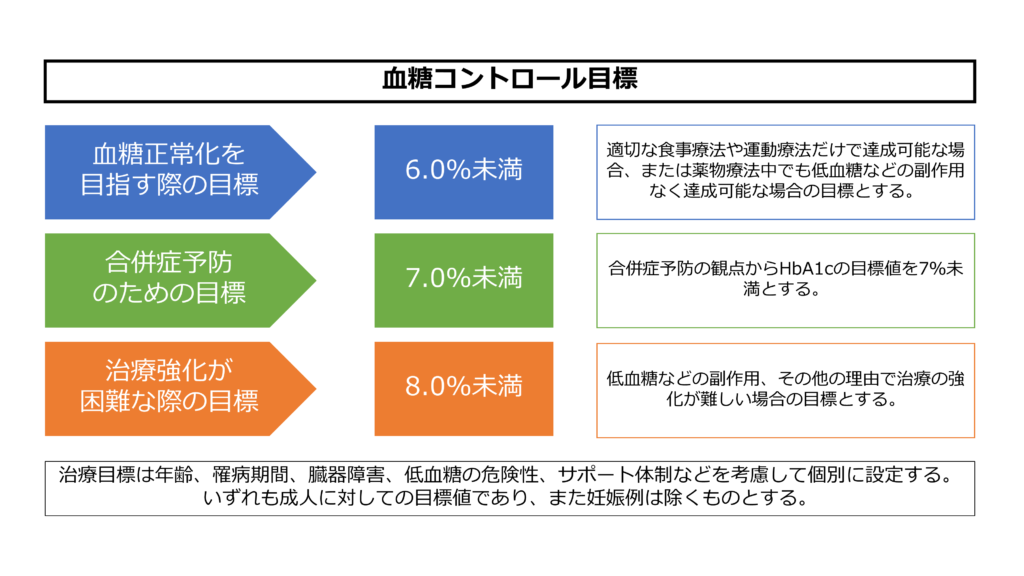

専門医の視点:HbA1c 7%は「境界線」

HbA1cが7%というのは、糖尿病診療における一つの“境界線”といえます。なぜなら、多くのガイドラインがHbA1c 7%未満をコントロール目標として設定しているからです。例えば、日本糖尿病学会や米国糖尿病学会(ADA)は、合併症予防の観点から、原則としてHbA1cを7%未満に保つことを推奨しています。

ただし、それぞれの患者さんの年齢、低血糖のリスク、合併症の有無などによって目標値は調整されるべきです。高齢で多くの薬を飲んでいる方にとっては、無理にHbA1cを下げすぎることがかえって危険な場合もあります。反対に、若くて合併症がない方には6.5%未満を目標にしてもよいかもしれません。

また、HbA1cだけにとらわれず、食事・運動・生活習慣・体重・血圧・脂質など多面的にバランスをとることが重要です。

結局のところどうなの?どのようにフォローしたらよいの?

「HbA1cが7%と言われました。それってまずいの?」には、「一概には言えませんが、注意すべき状態であることは確かです」と答えるのが適切でしょう。HbA1c 7%という数値は「ただちに合併症が起こってくる数値」ではありません。しかし、一方でまったく問題がないという数値でもありません。医師と患者が“これからどうするか”を一緒に考えるスタートラインです。慌てる必要はありませんが、現実を正しく知り、対処していくことが、健康寿命を伸ばすために不可欠です。

まず、定期的な採血検査は必要です。糖尿病診療の最大の敵、それは「まったく検査をしないで長く放置すること」です。

正しい知識を持ち、自分自身の健康に主体的に関わることが、糖尿病とうまく付き合っていく最大の武器になります。

参考文献

- UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet. 1998;352:837-53.

- Diabetes Control and Complications Trial Research Group, et al. The effect of intensive treatment of diabetes on the development and progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes mellitus. N Engl J Med. 1993;329:977-86.

- Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes Study Group, et al. Effects of intensive glucose lowering in type 2 diabetes. N Engl J Med. 2008 ;358:2545-59.

- Shichiri M, Kishikawa H, Ohkubo Y, Wake N. Long-term results of the Kumamoto Study on optimal diabetes control in type 2 diabetic patients. Diabetes Care. 2000;23:B21-9.

この記事を書いた人

都内の総合病院で糖尿病や内分泌疾患を専門に診療している医師です。総合内科専門医/糖尿病専門医/内分泌代謝科専門医/医学博士。年間2000人以上の糖尿病患者さんを診察しながら、学会発表や研究活動も行っています。このブログでは、日々の診療で感じた「患者さんが本当に知りたいこと」「わかりづらい医療情報をわかりやすく伝えること」を大切にしています。正しい知識を知ることが、安心への第一歩になりますように。

“HbA1c7%は危険?基準値と治療目安を専門医が解説” に対して4件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。